ひまわり文庫、2019年7月の新刊〔5920〕2019/07/01

2019年7月1日(月)雨

それにしても7月か。うっかりすると、気付かんうちに1年が過ぎてたりします。うっかりせんように気をつけんといけません。

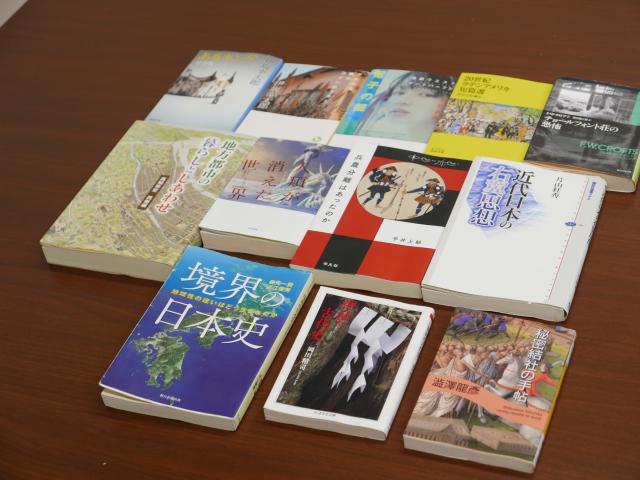

そんな訳でひまわり文庫、7月の新刊。今月は、マニアなものは少ないでしょうかね。

左上に並ぶのは、いつものように何も考えないで頭を休める用の、伊坂幸太郎と石田衣良。「あるキング 完全版」「アヒルと鴨のコインロッカー」が伊坂で「電子の星」は石田衣良「池袋ウェストゲートパーク」の4作目。まあ、改めて詳しく紹介するまでもない、本。こんなのも、大切。

その右手。新聞書評欄で見て買ったやつ。「20世紀ラテンアメリカ短編集」。ラテンアメリカの小説って、普通、読むことないっすよね。なので読んでみた。意外にも、なかなかシュールなものが多く、難解、不条理系の小説も結構ありました。

右端の「チョールフォント荘の恐怖」は、1942年に書かれた英国のミステリ。クロフツというミステリ作家の代表作で、その界隈では有名な本だけど、読んだことありませんでした。昔の正統的ミステリ、かくあるべし、て感じ。随分前に買ってましたが、字が、今の本の比べて少し小さいので、読み始めるのに勇気と時間がかかってしまった本。面白かった。

今回の本で一番僕らしい本と言えば、右下、「秘密結社の手帳」でしょうかね。ご存知、鬼才澁澤龍彦が、世界中の有名な秘密結社を紹介してる本。秘密結社と澁澤龍彦の取り合わせが面白くない訳がない。期待に背かない逸品。

その左は「神社の古代史」。古代の信仰から、日本の神道がかたちづくられていく経緯を、わかりゃすく専門的に書いてます。これ、勉強になりました。詳しく取り上げてるのが大神神社、伊勢神宮、宗像と住吉、石上神宮、香取と鹿島。勉強になりました。

ちょっとしたこぼれ話も面白くて、例えば、一寸法師。穀物神である一寸法師のお話は、住吉神社と清水寺のPR話になっている、てなこととか。詳しくは本編で。

その左は「境界の日本史」。旧石器時代、縄文時代から現代に至るまでの、地域性と地域の境界の変遷を描いてます。地理的要因により、地域性や文化が育まれ、その境界は、ビックリするほど変わってない、という日本の在りようがわかります。僕のツボ。

真ん中の左端は、高知市史民族編「地方都市の暮らしとしあわせ」。これ、持ってなかった。こないだ「高知市史考古編」が出版されたけど、この民族編もなかなかのもの。掘り下げていく各研究者の文章が面白い。これ、高知市民なら読んどきたいね。

「人類が消えた世界」は、或る日突然。地球上から人類だけが消えたら世界はどんな時間軸でどのように変わっていくかを、様々な専門家にヒアリングしながら想像していった、本。

その右の「兵農分離はあったのか」は、Jr.2号が、僕の誕生日にプレゼントしてくれた本。さすが。僕の好みをよく知っているね、息子だけあって。ちょっと専門的になるけど、興味深く読ませて頂きました。

最後。「近代日本の右翼思想」。クラシック音楽のマニアなマニアな評論でハマってしまった片山杜秀さんの本職は、日本の右翼思想史。この本、今から12年前に書かれた本で、明治以降の日本の右翼思想の流れを、たくさんの人物を取り上げながら概説してます。そして現代に至る右翼思想の変遷と大衆の関係。12年前に考えてたことが、現代にどう当てはまるのか見てみたら、面白い。

慧眼片山杜秀も、12年後のこの状況は予想できなかったんではないでしょうかね。流れ的には合ってるけど、このスピード感は、予想するのは難しかったと思う。

でも、興味深い本。今月の新刊では、一押しでしょうかね。

個人の感想です。

そんな訳でひまわり文庫7月の新刊。

う~ん。理系的なのが最近少ないのが、気になりますね。地学、物理、数学、宇宙みたいなの。深い考えなしに無意識?で買うから、僕の無意識がそっちから離れているのかも知れない。読んだ本で自分の無意識、深層心理を分析してみなくちゃ。