サンマ考〔6751〕2021/10/09

2021年10月9日(土)晴れ!

良いお天気の土曜日。会社へ、来てます。今日は営業部とかは休みなので、本社棟には誰も居らず、静か静か。ゆったりと用事を片付けながら過ごしている、土曜の朝。

で、お隣の香南市にあるスーパーへ買い物に行ってました。サンマは無いか?と思いましてね。

そう。もう10月も中旬に差し掛かるというのに、高知のスーパーでは、なかなかサンマに出会えない。朝、開店直後に行ってみたらあるかも、と考えたけど、浅はかでございました。今年獲れた新鮮なサンマは、なかった。ないのでした。

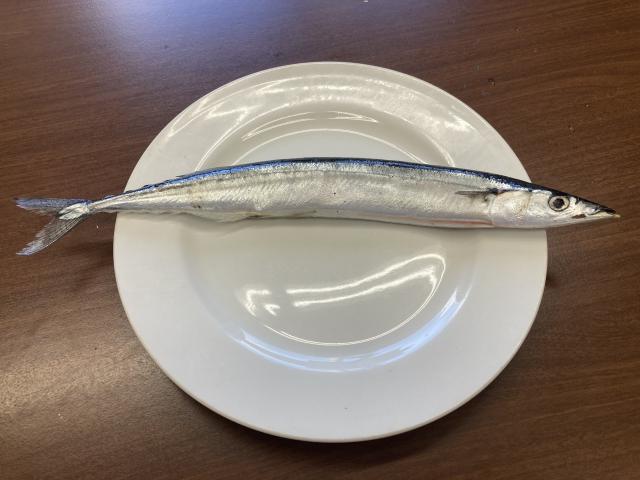

あったのは、北海道産の冷凍解凍のサンマ。痩せてて、一尾88円。仕方ないので、今日のお昼はこれにしました。ああ。サンマ。たかがサンマ。されどサンマ。それなりに、おいしゅうございました。まあ、それなりに。

以前にも書いたかどうか忘れたけど、僕は、すべての魚の中で、サンマが一番好きかも知れません。脂の乗ったサンマの、塩焼き。地球上、他にこんな素晴らしい食べ物があるだろうか、と思ってしまうくらい大好きなサンマ。脂の乗った、サンマ。それがですね、近年、不漁が続いてます。

去年は、前年比27%減の水揚げで過去最低だったそう。昨年だけの特別な例なのかと言うと、どうやらそうではなさそう。全体的に資源量が、減ってきている、らしい。

サンマって、いつ頃から、どこ産のを食べてきたのでしょう。落語に「目黒の秋刀魚」があるように、江戸時代には人気の魚として、重宝されてたみたい。そこで久々に「大言海」を開いてみました。明治の頃、秋刀魚はどこ産の魚だったのか。

「前略・・秋冬ノ候ニ、近海ニ来ル、安房、伊豆、瀬戸内海、九州、越後ノ海ニ多シ。・・・後略」

なるほど。瀬戸内海でも獲れてたのか。サンマ。今は北海道から北の海が主たる漁場で、冬になると東北から関東沖まで下がってくる、というサンマやけど。なるほど。

でも、サンマの生態って、まだまだわかってないことが多いらしいですね。だから資源保護をどうするか、ということについても、議論が迷走している、らしい。揺るぎのない事実として、サンマを一番食べてるのは日本人というのが、あります。

近年は、近海では獲れないので、遠い公海まで出かけてサンマ漁をすることも多いらしいけど、そこでは、漁業資源を管理する国際機関「北太平洋漁業委員会」が2019年から始めた検査制度に基づいて、中国の取締船による検査が行われたり、ロシア水域でのロシア船による検査を受けたり、ということが始まってるんだって。新聞では、それによって日本のサンマ漁に支障をきたしている、みたいなこと、書いてます。

でもね。マグロもそうだしウナギもそうだし、たぶんサンマも、日本の資源管理が、かなり緩いのは間違いないみたいです。ともすると中国とかの外国のせいにしたがるけど、日本の水産資源管理は、持続的でないし科学的ではない、というのが国際常識になってきてるようです。

日本人は、ニシンに学ばなかったのか。北海道行くと、かつてとんでもなく栄えたニシン漁で儲けた倉や御殿が廃墟になってて愕然とするけど、あれは日本人による乱獲の最たるもの。象徴。

あんなに、すっかり居なくなってしまうとは、予想できなかったと言うけども、目先のこと、自分のことしか考えない人たちに任せると、ああなってしまう、という典型的な話ね。

だから、サンマ。確かにサンマは安くて美味しい魚の代表やけど、資源管理ができなかったら、ニシンの二の舞になってしまうかも知れません。

サンマは好きやけど、将来にわたってサンマを食べる為には、今、人類がやらなければならないことは多いのではないか。

サンマのない人生なんて、キャベツが入ってないお好み焼き、生クリームのないショートケーキみたいなもんだ。耐えられない。そうならない為にも、今、資源管理をキチンとしよう。生態がよくわかっていないなら、尚更、キチンとせんとね。脂の乗ったサンマ、食べたい。適正な価格、支払いますきに。